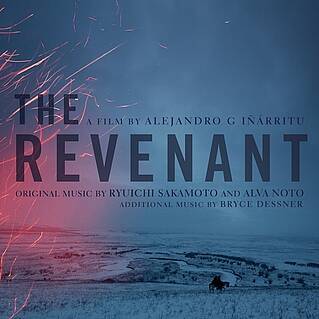

The Revenant O.S.T.

Ryuichi Sakamoto / Alva Noto

C’est une sensation un peu bizarre que de voir Ryuichi Sakamoto et Alva Noto composer la bande-son d’un film aussi imposant (au moins en termes de visibilité) que The Revenant. Comme l’impression d’avoir connu cette fille au lycée, d’avoir aimé des années durant sa beauté simple mais discrète, de connaître parfaitement chaque trait de son visage, et finalement la voir devenir présentatrice du JT de TF1. Le sentiment qu’on vous enlève quelque chose que vous connaissez par cœur, malgré un bonheur certain de voir que les choses sont passées à un autre niveau pour votre ex.

Soyons clair, cela fait immensément plaisir de voir que les deux esthètes en sont là aujourd’hui, enfin reconnus pour leurs immenses carrières (solo et collaboratives), quittant l’intimité dans laquelle vivent trop d’artistes de leur genre pour aller jouer les nominations à des cérémonies telles que les Golden Globes (ils ont été exclus des Oscars pour être plusieurs à avoir travaillé sur la bande originale). Accompagnés de temps à autre par Bryce Dessner, guitariste de The National, l’Allemand et le Japonais se mettent donc au service de Alejandro González Iñarritu (Birdman, Babel) pour « scorer » l’histoire d’un Leonardo Di Caprio revanchard et affamé, perdu dans la neige et poursuivi par des ours. De la poudreuse, de l’intrigue, des forêts de sapins, un mec paumé : le contexte est idéal pour écrire 70 minutes d’ambient/modern classical de haute facture.

Et sans trop de surprises, les trois font le taf admirablement bien. Le piano aléatoire et solitaire de Sakamoto mis de côté, on assiste à un déballage impeccable de grosses ambiances texturées et chaleureuses. Une sorte de version « pop » des deux derniers volets de la série Xerrox d’Alva Noto (ceux-ci amorçant déjà le virage de la série vers quelque chose de plus accessible), ultra charnelle et forcément très imagée. Si on exclut la présence de quelques passages véritablement drone (« First Dream » notamment), le tout s’avale sans trop de difficultés et assume son rôle d’imagerie sonore pour un film « auteur-blockbuster » : on se prend des envolées de cordes extrêmement subtiles, qu’elles soient jouées en drone ou de manière franche, et tout est tourné vers les cœurs sensibles.

La sobriété des artisans fait plaisir à voir. Il se dégage de ces vingt-trois fresques une sérénité et une sobriété dans l’effort qui prouve, si besoin était encore, que ces deux-là sont de véritables sommités dans la manière d’aborder le travail sur la matière sonore, l’intimité des textures et le jeu sur les hauteurs. Le contrat est donc brillamment rempli, avec plus de minimalisme et de goût pour l’aventure que prévu – après tout, on parle quand même d’une production à 135 millions de dollars. Un sans-faute, mais ça on aurait pu vous le dire sans même avoir écouté l’engin. En espérant que le film soit à la hauteur.