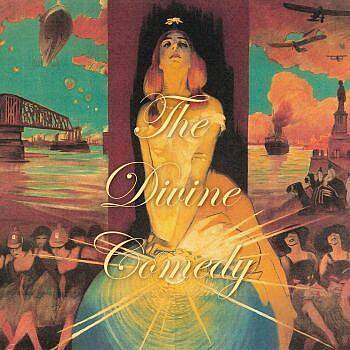

Foreverland

The Divine Comedy

C’est vraiment léger et il faut tendre l’oreille et bien connaître la voix de l’Irlandais pour le percevoir, mais certaines inflexions de voix ne mentent pas. Un très léger éraillement sur certaines notes, une puissance moins affirmée que par le passé : oui Neil Hannon a vieilli.

Celui qui ne semblait pas pouvoir être atteint par les stigmates du temps, ce Dorian Gray, éternel dandy de notre adolescence montre bel et bien quelques signes de dégradation physique. Cela affecte-t-il notre jugement et notre appétence pour l’artiste ? Bien au contraire. Il est d’ailleurs assez amusant de constater le bashing couramment pratiqué par certains médias concernant les vieilles gloires des décennies passées. Comme si les musiciens de rock ne devaient pas vieillir ou du moins raccrocher les crampons avant. C’est un vaste débat que nous ne mènerons pas ici et qui, de toute manière, ne pourrait aboutir à une conclusion monochrome tenant en un mot.

Là où ils font fausse route concernant le sujet qui nous occupe présentement, c'est que la musique de Neil Hannon datait déjà d’une autre époque en 1996. Elle vient de Burt Bacharach, de Scott Walker, des romantiques du XIXème, de la littérature du début du XXème ou encore de la nouvelle vague des années 60. Elle vient de l’architecture d’Otto Wagner, des balades en décapotable sur la riviera, des cabarets berlinois des années 30, de la déliquescence de la bourgeoisie du XIXème, des fantasmes d’époques révolues jamais réellement connues et de tout un tas de choses dont personne n’avait à priori rien à foutre il y a déjà vingt ans. Et pourtant tout comme la musique de Bacharach, tout comme les courbes de l’art nouveau, les films de Truffaut ou "Le portrait de l’artiste en jeune homme", la musique de Neil, bien qu’elle n’ait jamais rien eu d’avant-gardiste, cultive ce goût du classicisme, du songwriting à l’ancienne qui lui donnera une patine sur laquelle les années passant n’auront pas de prise.

À qui cela parlera-t-il me direz–vous ? Ce n’est pas faux : qui donc s’intéressera à cet album si ce n’est de vieux nostalgiques plus proches de la crise de la quarantaine que du sortir de l’adolescence, hors du temps et pas forcément au jus des dix derniers albums de Thee Oh Sees, de la 247ème compilation de La Souterraine ou de la formidable passe de deux de Frank Ocean ? Des personnes qui ne sont certainement pas dans l’air du temps et qui déjà se retrouvent dix ou quinze wagons derrière la locomotive de tête que représente la LGV de la timeline musicale moderne. Finalement, ça tombe bien car cet album s’adresse à eux - ainsi qu’à quelques autres. Les douceurs surannées que distillaient autrefois les cordes des arrangements de The Divine Comedy sont bien présentes, tout comme la voix d'ailleurs, et on ne trouve aucune vaine et ridicule tentative de coller à l’air du temps. Hannon est bien trop malin et lucide pour laisser cela à d’autres. On assisterait plutôt à un dépouillement et un resserrement de la composition et de la production pour en tirer l’essentiel : l’élégance faite mélodie, le tout délivré, comme d’usage, avec un brin d’espièglerie et un cynisme empreint de compassion.

À un détail prêt toutefois : si l’on ne peut parler ici de gravité, on trouve néanmoins dans ce nouvel album de l’Irlandais une forme de profondeur mélancolique même dans ses titres les plus légers tels que « Catherine The Great » ou « Napoleon Complex ». Une sorte de résignation que l’on connaissait déjà sur des classiques tels que « The Dogs & the Horses », mais pas à ce point omniprésent sur la longueur d’un album. C’est particulièrement flagrant sur « Foreverland », « To the Rescue » ou « Other People », le tout renforcé par un accompagnement musical parfois agrémenté d’un petit accordéon qui renforce l’effet. Mais la deuxième vraie surprise, outre le fait qu’il s’agisse du premier album depuis 6 ans (si l’on exclut le deuxième concept album sur le criquet (sic) réalisé avec Thomas Walsh de Pugwash), réside dans le fait que cet album est -au-delà de nos attentes il faut le reconnaître- étonnamment bon du début à la fin. On sent une grande attention portée aux détails et à l’épure, une volonté d’aller à l’essentiel pour 12 titres qui sonnent comme de petites évidences, miniatures pop enchâssées dans un écrin qui sied si bien à la déliquescence de la bourgeoisie de l’indie pop des nineties.